Социальное погружение, или Вальдорфская журналистика

Гуманное инфопогружение

Занятие журналистикой в подростковом возрасте неизбежно приводит к ранней профориентации. Даже если впоследствии ребенок не свяжет свою жизнь с медиапрофессией, в качестве важного hard skills у него будет умение собирать, обрабатывать и анализировать информацию. Активное же применение педагогом гуманистических принципов в процессе преподавания журналистики в рамках дополнительного образования, способно в значительной степени развить и навыки soft skills: умение общаться с представителями разных социальных групп, формирование критического мышления и информационной картины мира.

Ключевая роль в этом процессе принадлежит именно социальной журналистике с ее высоким нравственным, духовным и максимально погружающим в реальную жизнь потенциалом. Важно, чтобы молодой автор не оставался только наблюдателем и летописцем происходящего. Необходимо обеспечить процесс практического со-переживания в тех или иных ситуациях, то есть реализовать на практике метод включенного наблюдения, при котором журналист становится участником событий.

От социалки до социальной журналистики

Становление социальной журналистикой в России как отдельного медианаправления прошло тернистый путь. В 90-е годы прошлого века «социалка» рассматривалась как формат презентации жизни «сирых и убогих», то есть людей, за которыми закрепилось понятие неблагополучных, незащищенных (многодетные семьи, алкоголики, люди без определенного места жительства). От стереотипного формата социальная журналистика начала освобождаться лишь в середине двухтысячных, когда стал усиливаться нарратив об инклюзии социального пространства и необходимости активного участия самого общества в решении социальных проблем.

Появились предпосылки формирования ответственного отношения человека к общему социальному пространству и осмыслению его как объединяющего начала, принадлежащего людям всех возрастов и статусов.

Эти тенденции нашли отражение как в сфере профессионального (в вузовских программах появилась такая дисциплина «Социальная журналистика»), так и предпрофессионального образования. Так, в процессе обучения юнкоры «Школы юного журналиста» МБУДО ЦДО «Алые Паруса» изучают принципы реализации социальной журналистики. Это практико-ориентированный курс, в рамках которого важные социальные проблемы выступают в роли объектов журналистского исследования (создаются публикации и сюжеты, разрабатываются и проводятся социальные акции).

Не жалость, а понимание

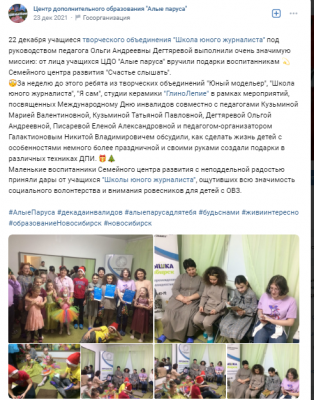

В 2021 году «Школа юного журналиста» организовала акцию «Подари сердце» (заметка об акции; https://vk.com/cdo_ap?w=wall-85906213_6014), в рамках которой предложила творческим объединениям «Алых Парусов», занимающимся декоративно-прикладным искусством, приготовить своими руками подарки для слабослышащих детей из областной общественной организации «Счастье слышать» (ОДИСС НСК).

Юные журналисты сделали открытки ручной работы (с адресными и искренними пожеланиями). Вручение состоялось в необыкновенно эмоциональной атмосфере – юнкоры получили первый опыт взаимодействия со слабослышащими сверстниками, представление об их жизни, интересах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Важным результатом акции стал прорыв в сфере коммуникации: учащиеся поняли, что можно общаться со слабослышащими детьми, которые также мечтают, читают книги, любят своих родных.

ОДИСС НСК – организация, которая специализируется на социализации и инклюзии слабослышащих детей, ее сотрудниками накоплен уникальный опыт, поэтому в 2022 году юнкоры в рамках акции «Подари сердце» решили снять небольшой документальный фильм об основательнице организации Татьяне Тайлаковой (https://vk.com/cdo_ap?w=wall-85906213_8140).

Важно, что сценарий юнкоры придумывали сами. О глубине их погружения в тему свидетельствует качество вопросов для интервью: в каком году вы основали эту организацию? что сподвигло вас на это? было ли вам тяжело, кто помог вам в создании центра? каким он должен был быть первоначально? как бы вы хотели изменить мир в пользу людей с такими особенностями? какие были ваши эмоции, когда вы узнали, что у вашей дочери проблемы со слухом? сталкивалась ли ваша дочь с буллингом и если да, то, как справлялась? каково родителям принять такой диагноз у своего ребенка?

Этот кейс демонстрирует желание юного журналиста не просто рассказать о проблемах слабослышащих детей, а описать непростой путь психологической адаптации слабослышащих как внутри семьи, так и в социуме, сформировать у людей, не имеющих ограничений по здоровью, культуру бережного адресного общения со слабослышащими. В рамках своих творческих работ юнкоры акцентировали внимание зрителей на том, что такие дети и их родители не нуждаются в показной жалости, им нужно партнерская коммуникация, общение на равных.

В процессе съемок фильма воспитанники ОДИСС НСК и юнкоры поучаствовали в совместном кулинарном мастер-классе, пообщались друг с другом через сурдопереводчика, изучили основы языка жестов. Искренний интерес юного автора дал возможность получить эмоциональные и честные ответы, и смонтировать очень живой и насыщенный фактами фильм (https://vk.com/video-85906213_456239714?list=2ee44c567cc9efa5c6).

В качестве фокус-группы – первых зрителей выступили 50 учеников новосибирских школ. Они отметили, что им было интересно узнать о новых и неизвестных сторонах жизни слабослышащих, разобрать мифы о семьях, воспитывающих таких детей: «Они» и «мы» – это не две противоположности, а один мир. Никто не должен пугаться и показывать пальцем на ребёнка, который не слышит», «Стало понятно, что слабослышащим детям нужна не показная жалость раз в год, а живое и искреннее общение и мне очень захотелось внести в это свой вклад».

Таким образом, юнкорам удалось не только создать информационный проект, направленный на осмысление социальной проблемы, но и самим научиться корректно общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Трудное прошлое в кинодокументалистике настоящего

Еще одним погружением в мир социальной проблематики для юнкоров «Алых Парусов» стал проект «Боль и память Чернобыля https://www.youtube.com/watch?v=HO5b6_LiRq0, посвященный изучению истории жизни новосибирцев, участвовавших в ликвидации аварии в апреле 1986 года.

В начале двухтысячных Чернобыль как объект исследования возник в художественной фильмографии, но персонифицированных образов ликвидаторов в ней не намечалось. В итоге «ПостЧернобыль» превратился в сталкерскую игровую реальность, далекую от реальных свидетелей событий, и отражения сложных житейских историй. До 2020 года документальным источником изучения роли новосибирцев в ликвидации аварии на ЧАЭС были документальные фильмы оператора (сегодня уже не существующей) «Западно-Сибирской киностудии» Валерия Новикова – «Черно-белый Чернобыль Виктора Гребенюка», «Осень 1986-го» https://www.youtube.com/watch?v=cqdy0Ij2b7o. В центре внимания авторов находится дискурс успеха: быстрая и слаженная работа людей и техники, рекордные сроки строительства саркофага, оперативного принятие решений и др. Трагические обстоятельства произошедшего иллюстрируются через вынужденную миграцию жителей зоны отчуждения: заросшие бурьяном дворы, брошенные домашние животные, богатый, но не востребованный урожай.

В 2021 года юнкоры выпустили фильм «Боль и память Чернобыля» (https://www.youtube.com/watch?v=HO5b6_LiRq0), героями которого стали пять новосибирцев, выступавших в разных ролях в процессе ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции: Валерий Труссев (командир МИ-8), Валерий Тимофеев (химик-дезактиватор), Надежда Кононова (вдова ликвидиатора), Виктор Мишанев (разнорабочий), Галина Чеснокова (врач-эпидемиолог).

Юные корреспонденты использовали инструмент сторителлинга (изучение проблемы через ситуации, возникшие в жизни конкретных героев), который позволил. Социальное погружение для юнкоров началось с задания по выявлению общего трудного прошлого всех героев фильма, которое можно было бы спроецировать на всю социальную группу ликвидаторов в целом.

В качестве общих травматических социальных последствий аварии на ЧАЭС, негативно повлиявших на жизнь ликвидаторов были определены:

– ухудшение физического здоровья (боязнь иметь детей после командировки; резкое обострение заболеваний широкого спектра спустя несколько лет после облучения;

– подтвержденные случаи негативного влияния на здоровье детей и внуков); социальное неприятие (отсутствие эмпатии общества и нужного объема государственной помощи, правовой защиты);

– «женская тема» – «добровольно-принудительное» участие женщин разных последствий в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и последующий распад семей; тяжесть раннего женского вдовства и детского сиротства.

Авторы документального проекта сделали акцент на социальных проблемах: в Новосибирске о трагедии на ЧАЭС узнали на 10 дней позже; отсутствие исчерпывающей информации о последующем влиянии на здоровье, гарантий на физическое восстановление; отсутствие организованной психологической помощи; невключенность общества в контроль за соблюдением правового статуса и обеспечения социальных гарантий «чернобыльцев».

В настоящее время редакционная команда работает над новым фильмом под названием «неЗабытый Чернобыль», который будет представлен общественности 26 апреля 2023 года. Юнкоры «Алых Парусов» в рамках презентационного показа выступят организаторами общегородского мероприятия для своих сверстников, поделятся собственными эмоциями и выводами. На первом показе будут присутствовать герои фильма, которые станут почетными гостями церемонии и смогут поделиться с новосибирскими школьниками и педагогами своими наблюдениями и жизненным опытом.

Опыт применения «вальфдорф» журналистики показывает, что наиболее эффективным в процессе обучения является создание ситуации социального погружения и последующего совместного сопереживания определенного опыта с героями публикаций и сюжетов.

| Количество просмотров: 722 |

Добавить комментарий