Развитие села Северное (Верхне-Назарово) во второй половине XIX – начале XX века

Родной населенный пункт, его история будут всегда актуальными для местных жителей. При этом, на фоне изучения прошлого крупных городов, небольшие населённые пункты, как правило, остаются не у дел. У села Северное, административного центра Северного района Новосибирской области, расположенного на северо-западе региона (рис. 1), весьма богатая история. Началась она, если верить «Спискам населённых мест Сибирского края», в 1727 г.[1]

Рис. 1. Село Северное на современной карте Новосибирской области

Для лучшего понимания далее в статье мы будем использовать для рассматриваемого села не современное название Северное, а название Верхне-Назарово, близкое изучаемому историческому периоду. Ведь название села Северное появляется лишь с 1933 г.[2] Изменяется название села в первую очередь из-за смены названия района, с Верхне-Назаровского на Северный[3]. За весь период существования населённого пункта, вплоть до 1926 г., то есть за почти 200 лет, его название претерпело не одно изменение, о чём свидетельствуют данные «Списков населённых мест» за предыдущие годы. К примеру, в Списках за 1859 г. у поселения (тогда еще имевшего статус деревни) отмечено целых три названия, два из которых указаны в скобках: Назарова (Ново-Назарова, Дорофеева)[4]. В Списках за 1878 г. фигурирует название Верхне-Назарова (Дорофеева)[5], за 1893 г. – Назарова (Дорофеева)[6], а в 1899 г. Списки снова возвращают название Верхне-Назарова (Дорофеева)[7]. При этом в 1904 г. название Верхне-Назарова остаётся (хотя и напечатано с опечаткой – Верхне-Низарова), но исчезает обозначение Дорофеева в скобках[8]. То же сохраняется и в «Списках населённых мест» за 1911 и 1926 гг.[9] На основании изменения обозначения названий можно сделать следующий вывод: название Дорофеева являлось старым названием поселения и в первые годы изучаемого периода указывалось для отсутствия путаниц. Особенно это важно при учёте того аспекта, что в одной только Каинской волости, где располагалось село Верхне-Назарово, числятся также деревни Назарова и Нижне-Назарова. Так что при работе с историей населённого пункта может возникнуть путаница. Не ошибиться в данном случае помогает указание в источниках на расположение села у реки Тартас. Сама форма прошлых названий (Дорофеево, Верхне-Назарово) содержит возможную отсылку к фамилиям основателей или известных жителей села.

Но почему же небольшое, судя по данным второй половины XIX в., поселение во второй четверти XX в. становится райцентром? Попытаемся ответить на этот вопрос, изучив динамику развития села. В качестве исторических источников используем «Списки населённых мест Томской губернии» за 1859, 1878, 1885, 1893, 1899, 1904 и 1911 гг., а также «Список населённых мест Сибирского края» за 1926 г. На основании сведений, содержащихся в этих источниках официального происхождения, нами была составлена расположенная ниже таблица.

Таблица 1. Показатели развития поселения Верхне-Назарово во второй половине XIX – начале XX в.

|

Год |

Количество дворов |

Количество жителей |

Средняя людность двора, чел. |

Кол-во мужчин на 100 женщин |

Крупные сооружения |

||

|

мужчин |

женщин |

Всего |

|||||

|

1859 |

23 |

99 |

92 |

191 |

8,3 |

108 |

… |

|

1878 |

59 |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

|

1885 |

57 |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

|

1893 |

74 |

193 |

165 |

358 |

4,8 |

117 |

… |

|

1899 |

74 |

181 |

188 |

369 |

4,9 |

96 |

Ветряная мельница, частное питейное заведение |

|

1904 |

68 |

201 |

199 |

400 |

5,9 |

101 |

Маслодельный завод, казенная винная лавка |

|

1911 |

90 |

230 |

232 |

462 |

5,1 |

99 |

Маслодельный завод, казенная винная лавка, торговая лавка |

|

1926 |

142 |

302 |

335 |

637 |

4,5 |

90 |

Сельсовет, школа 1-ой ступени, изба-читальня, лавка общества потребителей, почтовое агентство |

Таблица показывает, что в 1859 г. деревня насчитывала всего 23 домохозяйства со средней их людностью, равной 8,3 человека. Эти данные указывают на традиционный семейный уклад жителей поселения, имевших многодетные семьи, характерные для традиционного типа воспроизводства населения. Количество дворов в селении в течение рассматриваемого периода почти последовательно росло, что можно проследить по таблице и увидеть на графике (рис. 2). Небольшие сокращения имели место лишь на этапах 1878–1885 и 1899–1904 гг. За весь изучаемый нами период с 1859 по 1926 г. количество домохозяйств увеличилось в 6,2 раза.

Рис. 2. Динамика роста количества дворов и численности населения в с. Верхне-Назарово

Привлеченные нами источники позволяют высчитать среднегодовые темпы роста количества домохозяйств на этапах между составлением Списков (между 1859 и 1878, 1878 и 1885, 1885 и 1893, 1893 и 1899, 1899 и 1904, 1904 и 1911, 1911 и 1926 гг.), чтобы более детально раскрыть темпы развития поселения. Для этого необходимо количество дворов, имевшихся в последний год рассматриваемого этапа, поделить на их количество в первый год. Затем извлечь из результата деления корень той степени, которая равна количеству лет в этапе. Полученный результат, для простоты восприятия, следует умножить на 100 %. Обобщенные результаты таких подсчетов представлены нами в таблице 2. Мы видим, что наиболее успешными для появления новых домохозяйств в Верхне-Назаровой являлись этапы между 1859 и 1878 гг., между 1904 и 1911 гг. В последнем случае, несомненно, положительное влияние оказала переселенческая политика правительства П. А. Столыпина, стимулировавшего массовое переселенческое движение в Сибирь.

Таблица 2. Среднегодовые темпы роста количества дворов в с. Верхне-Назарово

|

Этап, годы |

1859–1878 |

1878–1885 |

1885–1893 |

1893–1899 |

1899–1904 |

1904–1911 |

1911–1926 |

|

Среднегодовые темпы роста количества дворов, % |

105 |

99,5 |

103,3 |

100 |

98,7 |

104 |

103 |

Проанализируем теперь динамику численности населения в с. Верхне-Назарово. Нетрудно увидеть, что количество жителей в поселении в течение 67 лет, с 1859 по 1926 г., повысилось в 3,3 раза. Этот показатель увеличивался неуклонно, без сбоев, но итоговый результат оказался гораздо более скромным, чем у процесса роста количества домохозяйств. Интересно рассмотреть изменение среднегодовых темпов роста количества населения (табл. 3). Так как «Списки населенных мест…» не предоставляют нам информацию о количестве верхне-назаровских жителей за 1878 и 1885 гг., рассчитаем среднегодовые темпы роста этого показателя на этапах между 1859 и 1893, 1893 и 1899, 1899 и 1904, 1904 и 1911, между 1911 и 1926 гг.

Таблица 3. Среднегодовые темпы роста количества населения в с. Верхне-Назарово

|

Этап, годы |

1859–1893 |

1893–1899 |

1899–1904 |

1904–1911 |

1911–1926 |

|

Среднегодовые темпы роста количества населения, % |

101,8 |

100,4 |

101,5 |

102 |

102,1 |

Наименее удачным для прироста населения являлся период 1893–1899 гг. Наиболее успешно количество населения в с. Верхне-Назарово прирастало в первой трети ХХ в. Это можно объяснить высокими темпами естественного прироста населения, но в первую очередь – успехами аграрного переселенческого движения «столыпинской» волны в 1906–1914 гг. Однако, не стоит забывать, что рост численности населения мог бы быть гораздо выше, если бы не две губительные войны, через которые прошла наша страна в начале ХХ в.

Данные «Списков населенных мест» и расчеты, сделанные нами на их основе, позволяют проследить изменение средней людности двора у жителей с. Верхне-Назарово. Для простоты восприятия количественных показателей построим гистограмму с добавленной степенной линией тренда (рис. 3).

Рис. 3. Динамика средней людности двора в с. Верхне-Назарово

Линия тренда показывает, что на протяжении изучаемого периода средняя людность крестьянских дворов в интересующем нас поселении сокращалась. Эта генеральная тенденция для крестьянских семей в Сибири, как и во всей России, является вполне естественной для второй половины XIX – первой трети ХХ в. Разворачивался процесс модернизации традиционного общества, и одним из проявлений этого процесса в русской деревне являлось изменение и упрощение структуры крестьянской семьи[10]. Однако историк В. А. Зверев указывает, что на начальном этапе модернизации в Сибири действовала и противоположная тенденция «консервации и даже возрождения “многосемейных” форм крестьянского домохозяйства»[11], что также видно на представленной гистограмме. На рубеже XIX–XX столетий в с. Верхне-Назарово наблюдалось временное увеличение общей людности семей. Вероятно, это явление было связано с притоком в населенный пункт мигрантов из европейской части России. Их семьи изначально были многолюднее семейств здешних старожилов, к тому же переселенцы стремились подольше сохранить свою «многосемейность» как гарантию успешного обустройства на новом месте.

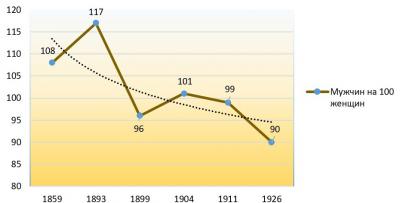

Востребованные нами источники содержат важные с демографической и социально-экономической точек зрения данные о соотношения количества мужского и женского населения в с. Верхне-Назарово (рис. 4). На представленном ниже графике добавленная линия степенного тренда ясно показывает, что со временем доля мужского населения по сравнению с женским сокращалась. Можно предположить, что резкий спад в период с 1893 по 1899 г. был связан с оттоком мужского населения на заработки по случаю строительства недалеко железной дороги. Временное повышение доли мужчин на рубеже веков может объясняться влиянием переселенческого движения: в семействах сибирских новоселов численно преобладал «мужской полк». Возобновившееся вскоре падение удельного веса мужчин наверняка связано с усиленными мужскими потерями кризисного периода войн и революций.

Рис. 4. Соотношение количества мужского и женского населения в с. Верхне-Назарово

Рассматривая развитие инфраструктуры в поселении Верхне-Назарово в 1859–1926 гг., можно сделать вывод, что рост количества важных для села зданий и построек происходил пропорционально росту численности населения и был связан с необходимостью удовлетворять экономические и потребительские нужды последнего. Как мы видим, с начала XX в. в селе развивалось производство масла, как и во всей Барабинской экономической зоне. Однако в «Списке населенных мест Сибирского края» за 1926 г. маслобойного завода в с. Верхне-Назарово не значится, хотя появились сельсовет, кооперативная торговая точка, почтовое учреждение. Одновременно появляются школа и изба-читальня как следствие советской политики ликвидации неграмотности населения. Таким образом, поселение развивалось относительно успешно, складывались предпосылки для превращения его в административный центр ближайшей сельскохозяйственной округи.

[1] Список населенных мест Сибирского края [1926 г.]. Новосибирск, 1928. Т. 1. С. 284.

[2] Северный район [Электронный ресурс] // Библиотека сибирского краеведения. URL: http://bsk.nios.ru/nso/severnyy-rayon (дата обращения: 03.12.2017).

[3] Там же.

[4] Томская губ.: список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб., 1868. С. 88.

[5] Томская губ. Список населенных мест Томской губ. [1878 г.] [Рукопись]. [Томск, 1882]. С. 272.

[6] Список населенных мест Томской губ. за 1893 г. Томск, 1893. С. 244.

[7] Список населенных мест Томской губ. на 1899 г. Томск, 1899. С. 260.

[8] Памятная книжка Томской губ. на 1904 г. Томск, 1904. [Разд.] 2. С. 237.

[9] Список населенных мест Томской губ. на 1911 г. Томск, 1911. С. 410; Список населенных мест Сибирского края [1926 г.]. Новосибирск, 1928. Т. 1. С. 284.

[10] Зверев В. А. Семейное крестьянское домохозяйство в Сибири эпохи капитализма (историко-демографический анализ) [Электронный ресурс]. Новосибирск, 1991. С. 23–34. URL: http://bsk.nios.ru/content/semeynoe-krestyanskoe-domohozyaystvo-v-sibiri-epohi-kapitalizma-istoriko-demograficheskiy (дата обращения: 21.12.2013).

[11] Там же. С. 34.

Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор В. А. Зверев.

| Количество просмотров: 6822 |

Добавить комментарий