Развитие протогородской сети сельских поселений на территории северо-востока Новосибирской области (юг Томского уезда Томской губернии) в начале XX века

Опубликовано: Хорохордин Г. С. Развитие протогородской сети сельских поселений на территории северо-востока Новосибирской области (юг Томского уезда Томской губернии) в начале XX в. // Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 300-летию города Куйбышева / Каинска Новосибирской области, 240-летию присвоения Каинску статуса уездного города, а также 85-летию образования Новосибирской области: материалы конф. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2022. С. 133–137.

Процесс складывания сети протогородских поселений на территории Томского округа-уезда Томской губернии продолжался в течение второй половины XIX – начала XX в. и включал «переход» части сел и деревень в новый типологический статус. Под протогородским поселением в настоящей статье будет пониматься населенный пункт, численность населения которого превышала 1 тыс. человек. При этом важным условием отнесения населенного пункта к этому типологическому статусу должен быть показатель уровня социально-экономического влияния на жизнь прилегающих селений. Как правило, такое поселение параллельно выполняло роль административного (волостного) центра. В поселенческой инфраструктуре протогородского населенного пункта были представлены основные элементы поселенческой инфраструктуры (образовательные и медицинские учреждения, торговые и промышленные заведения), что создавало предпосылки для упрочнения его статуса как ядра периферийной по отношению к нему территории.

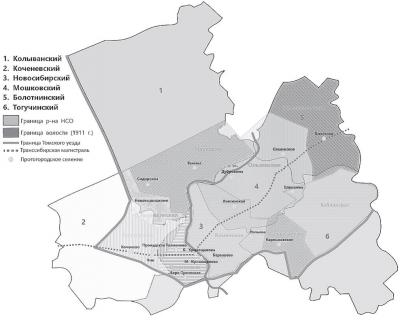

Территориальные рамки нашего исследования включают административные границы бывших волостей юга Томского уезда (к 1911 г.), сопоставленные с современным административным делением районов северо-востока Новосибирской области. Таким образом, была определена актуальность работы, заключавшаяся в применении принципа территориальной преемственности этой территории, что в конечном итоге позволило выявить ряд протогородских населенных пунктов, ныне расположенных на территории Новосибирской области, но получивших импульс своего развития в начале XX в. в составе Томского уезда. Далее будет представлен список современных районов и находившихся на их территории дореволюционных волостей – Коченевский район – Прокудская волость, Колыванский район – Чаусская, Новотырышинская волости, часть Елгайской волости, Новосибирский район – Каменская и Бугринская волости, Болотнинский – Гондатьевская волость, часть Ояшинской волости, Мошковский район – часть Ояшинской волости, часть Кайлинской волости, Тогучинский район – часть Кайлинской волости, Карпысакская и Горевская волости. Исходя из полученных данных о волостной структуре в начале XX в., открывается возможность выявить ключевые протогородские поселения, находившиеся на территории северо-востока современной Новосибирской области в начале XX в. и составлявшие каркас исследуемой нами локальной сельской поселенческой сети.

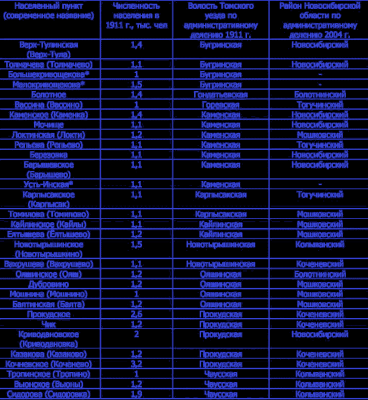

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать несколько выводов. Крупнейшие протогородские населенные пункты на исследуемой территории располагались в Прокудской волости – это села Коченево и Прокудское. Становление этих поселенческих центров происходило под влиянием транспортного фактора – в конце XIX в. вблизи этих поселений прошла Транссибирская магистраль. Железнодорожный путь упрочил поселенческий статус сел, образовав вблизи крупный транспортный узел – пересечение железнодорожного пути и Колывано-Барнаульского тракта.

Таблица 1. Положение протогородских населенных пунктов волостей юга Томского уезда в начале XX в. в сравнении с современным административным устройством Новосибирской области*

*Составлено по: Список населенных мест Томской губернии на 1911 г. Томск: Тип. Губ. упр., 1911.

Улучшение транспортного положения отразилось на социально-экономической инфраструктуре сел. В Коченево к 1911 г. открывается школа, действуют восемь торговых лавок, кирпичный и маслодельные заводы, а также работает регулярный базар. В Прокудском открываются церковь и двухклассное училище Министерства народного просвещения, действуют 19 торговых лавок, кирпичный завод, проводятся две ярмарки – Казанская и Алексеевская, а также еженедельный базар. Кроме того, Прокудское получает административные функции как центр новообразованной волости (Прокудская волость выделена из состава расформированной Кривощековской волости).

Похожий путь обретения протогородского типического статуса был характерен для двух других крупных селений – это села Ояшинское и Болотное. Первое еще до строительства железной дороги являлось крупным транспортным узлом, через который проходил Московско-Сибирский тракт. С появлением Транссибирской магистрали его значение только возросло. При этом важно учитывать, что путь проходил не через само село, а через одноименную станцию, которая располагалась в десяти верстах от Ояшинского. Болотное, напротив, располагалось на самом пути, что сказалось на его развитии. Особенность местоположения связана и с тем, что помимо железнодорожного пути через селение проходили Московский и Барнаульско-Томский тракты. Подобная транспортная развязка делала Болотное уникальным логистическим центром для всего рассматриваемого региона. Была возможность осуществлять торговые операции во всех направлениях, занимая лидирующие позиции среди всех протогородских поселений Томского округа-уезда. Подобное положение населенного пункта сказалось на темпах его развития – прирост населения в сравнении с концом XIX в. составил 201 %. Если в 1893 г. из объектов социально-экономической инфраструктуры в селении имелись только церковь, школа, почтовая станция, хлебозапасный магазин и питейное заведение, то к 1911 г. появляются почтово-телеграфное отделение, 73 торговые лавки, еженедельно действует базар и два раза в год ярмарка.

Именно транспортная составляющая сделала Болотное крупнейшим сельским торговым центром не только междуречья Оби и Томи, но и всего Томского округа-уезда. Заложенная в дореволюционный период база позволила селению в 1920-е гг. сохранить и приумножить «поселенческий потенциал». Согласно переписи 1926 г., в населенном пункте проживало свыше 6 тыс. человек, действовало три школы, библиотека, больница, ветеринарный пункт, аптека.

Иной путь обретения протогородского статуса был характерен для центров экономической специализации. Сельские поселения, ориентированные на выпуск конкретного вида товара и сгруппированные в относительной близости друг от друга, с течением времени «определяли» центральное селение, куда свозилась готовая к реализации на местных рынках продукция. При этом в большинстве случаев выбор падал на тот сельский пункт, который имел наиболее удобное расположение относительно крупных путей сообщения.

Схематичная картографическая модель территориальной преемственности административно-территориального деления северо-восточных районов Новосибирской области и волостей юга Томского уезда

В качестве примера можно привести село Новотырышинское, являвшееся одним из главных уездных центров маслоделия. В образованной Новотырышинской волости (на территории восточной части Чаусской волости) маслодельческие заводы были расположены в деревнях Воробьевой, Вахрушевой, Грязнухе, Новомихайловке и были объединены общими экономическими связями с селом Новоторышинским, которое являлось ядром для окружавших его селений, а также, что немаловажно, крупной станцией на Московско-Сибирском тракте, обеспечивающей связь с ближайшим крупным рынком в городе Колывани.

Некоторые сельские поселения обретали свой протогородской статус за счет приобретенных административных функций. Так, в одной из крупнейших деревень уезда, д. Сидоровой Чаусской волости, в конце XIX – начале XX в. находилось сельское правление, подчинявшее ближайшие поселения. Однако столь стремительный рост численности населения был связан, прежде всего, с колонизационными процессами. Деревня Сидорова становится своеобразным перевалочным пунктом для крестьян-переселенцев, поскольку вблизи нее были землеустроены переселенческие участки. При этом часть новоселов оседала и в этом старожильческом поселении.

В заключение стоит отметить, что протогородские населенные пункты составляли каркас сельской поселенческой сети. Крупные села и деревни выступали ядром заселяемой территории, обеспечивая устойчивое развитие локальных групп селений. Ряд протогородских сельских поселений, имевших выгодное природно-географическое и транспортное положение, с течением времени могли стать городами. Из селений, расположенных ныне на территории Новосибирской области, подобного статуса смог достичь только город Болотное. Остальные вышеназванные селения в течение ста последующих лет либо сохранили свой уровень протогородского развития (Коченево), либо в результате депопуляционных процессов утратили прежний демографический и социально-экономический потенциал.

Список источников

Закон Новосибирской обл. от 2.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской обл.» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/5415546 (дата обращения: 26.05.2022).

Карта Томской губ. 1911 г. // Томский областной краеведческий музей. 10739/5.

Памятная книжка Томской губ. на 1904 г. Томск: Тип. Губ. правления, 1904. 689 с.

Список населенных мест Томской губ. за 1893 г. Томск: Тип. Губ. правления, 1893. 385 с.

Список населенных мест Томской губ. на 1899 г. Томск: Тип. Губ. правления, 1899. 753 с.

Список населенных мест Томской губ. на 1911 г. Томск: Тип. Губ. правления, 1911. 597 с.

| Количество просмотров: 1639 |

Добавить комментарий